morte accidentale di un Logotheta

-------------------- (pubblicato da Edizioni ETS, Pisa, 1998 - esaurito)

3. Pier delle Vigne : alcune verità accertate.

E un nuovo dubbio : dov'è sepolto?

Nel suo scarno racconto, il codice pisano ci fornisce le seguenti informazioni:

- sulla natura delle accuse a Pier delle Vigne;

- sulle circostanze del decesso;

- sul luogo di morte (e di probabile sepoltura).

La prima, sulla natura delle accuse: Pier delle Vigne potrebbe aver sventato un tentativo di pacificazione col Papa, rimasto segreto.

Questa ipotesi è certo fantasiosa, non essendo accertato alcun ritrovamento negli archivi Vaticani di quegli Scripta Apostolica pacis oblativa.

Ciononostante, mi piace pensare che si addica al personaggio di Pier delle Vigne questa ipotetica strenua difesa politica della posizione di autonomia dell'Autorità statale nei confronti di quella ecclesiastica (sulla quale da almeno un decennio si confrontavano le cancellerie imperiale e papale), anche a dispetto di eventuali accordi tentati personalmente da Federico.

L’Imperatore stava infatti in quei suoi ultimi anni riabilitando il ruolo delle nobiltà e ripristinando taluni privilegi feudali, compromettendo così molte conquiste della concezione laica delle Istituzioni.

D’altro canto, l’assenza di un regolare procedimento a suo carico; l’oblio di cui è stato avvolto il caso; il sequestro dei beni che ha tra l’altro impedito alla vedova Costanza ed al figlio, rimasti a Napoli, di curarne degnamente la sepoltura; l’odio e l’interdetto su di lui da parte sia di Federico che del Papa: tutto fa pensare ad un’accusa coperta da “segreto di stato” per una qualche infedeltà commessa dal Logotheta al di fuori del suo incarico istituzionale.

La seconda, sulle circostanze della morte: pare esclusa definitivamente la tesi del suicidio.

E ciò non solo per la sua impraticabilità mediante disarcionamento, ma soprattutto perché il testo semplicemente non ne parla. Difatti l'espressione de mulo corruens non contiene alcun accenno alla volontarietà, ed il successivo se ipsum è accusativo (da tradurre dunque “se stesso”, riflessivo) e non ablativo ("da sé medesimo", causale).

Intenzione del cronista pisano non sembra affatto la narrazione di un fatto cruento, ma la fredda cronaca di una disgrazia, implicitamente da collegarsi alle difficoltà di cavalcare a causa del menzionato accecamento e per la probabile legatura dei polsi di cui Collenuccio riferisce.

Anche il trasferimento dell’agonizzante in Ecclesia S. Andreæ, ovvero in luogo consacrato, sembra escludere che i contemporanei gli abbiano attribuito un’intenzione suicida.

Alla dinamica dell’incidente non deve poi essere estraneo il fatto che, appena fuori le porte di Pisa, ai lati della via di Guazzolungo per la quale procedeva il corteo c’è da immaginare che alla notizia dell’arrivo di un potente in disgrazia la folla si fosse accalcata per la curiosità e ne avesse già iniziato il dileggio. Forse anche, non lo escluderei, con lancio di pietre.

La terza, infine, individua nella chiesa di Sant'Andrea in Barattularia il luogo di morte di Pier delle Vigne e ci lascia supporre sia anche quello della sepoltura.

La chiesa, poi scomparsa, sorgeva entro le mura urbane al loro margine di Sud-Est, nell'area oggi occupata dalla Fortezza di Giuliano da Sangallo.

* * *

Chiudo con qualche considerazione sulla possibile ubicazione della Chiesa di Sant’Andrea in Barattularia e sulle manomissioni subite nei secoli dal sito, che stato il luogo di morte e di probabile sepoltura di Pier delle Vigne.

Lo faccio partendo da un testo ottocentesco che lessi, esposto nella mostra “Leopardi a Pisa” -che si tenne in Palazzo Lanfranchi, nel 2000.

In uno scritto autografo, in cui racconta di una delle tante conversazioni avute con Giacomo Leopardi, Giovanni Rosini (letterato, storico e romanziere, che fu docente di eloquenza nell’Università di Pisa dal 1804 al ’49) scrive:

-

“eravamo stati a visitare

la Chiesa di Sant’Andrea,

per vedere se traccia restasse della

sepoltura a Pier delle Vigne, e si

era parlato dell’ingenuo stile di

Dante nella narrazione della sua

morte...”.

L’altra, quella di Chinzica, era all’epoca poco più che una cappella privata nel giardino di villa Scotto. E si trovava (lo si rileva da un saggio di Livio Borghi, che partecipò ai lavori operati nel 1937 per la sistemazione a giardino pubblico) nel luogo dove oggi è una delle voliere, la più vicina al cancello di lungarno Fibonacci.

Lo scritto del Rosini non precisa in quale delle due sia stato col Leopardi. Comunque sia, non stupisce che non abbiano trovato traccia della sepoltura.

Difatti, la Chiesa romanica di Sant’Andrea in Barattularia, in cui nell’aprile del 1249 fu ricoverato Pier delle Vigne morente, era già stata distrutta dai conquistatori fiorentini nella prima metà del ‘400 durante la costruzione della Cittadella Nuova. E quella visibile nell’800 nel giardino che gli Scotto avevano allestito entro quel recinto fortificato ormai demilitarizzato era stata la cappella ad uso della guarnigione, consacrata nel 1475 con la stessa dedicazione della Chiesa preesistente.

Lo afferma, sulla base di sue ricerche, Leopoldo Tanfani Centofanti, che sulla storia di quella Chiesa (e della Fortezza) scrive nel 1885 un saggio dedicato alla Principessa Luisa Corsini nata Scotto per soddisfare una curiosità della gentildonna sulle origini del suo giardino.

Qual era allora l’esatta ubicazione della Chiesa originale?

Ho provato a ricostruirlo sulla base dei documenti raccolti dal Centofanti. Tra questi, una deliberazione del ‘300 in merito a lavori da effettuare per episodi di crollo nella porzione di Mura orientali lungo l’Arno informa che il campanile di Sant’Andrea era a ridosso di quel tratto.

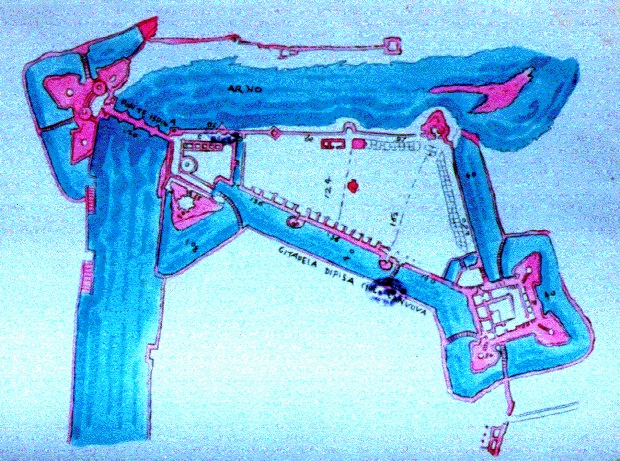

E’ ipotesi corrente -si veda per tutti il Tolaini- che il tracciato delle Mura pisane lungo il fiume sia lo stesso del perimetro della fortezza; la quale, a pianta triangolare, sembra costruita semplicemente chiudendo con un terzo muro ed un fossato l’angolo al margine orientale delle esistenti Mura pisane, in cui si era il quartiere dei ceramisti, chiamato Barattularia.

Il suo disegno è probabilmente di Filippo Brunelleschi: lo afferma il Vasari ed è anche accertato che della costruzione furono incaricati nel 1440 gli operai di Santa Maria del Fiore che in quegli anni, alle sue dipendenze, avevano già terminato di voltare la Cupola ma non ancora montato la lanterna.

Ma, nonostante la geniale semplicità del progetto e l’urgenza dei fiorentini di rendere più sicura la loro guarnigione in una città ostile, i lavori che si prevedeva di terminare in tre anni ne durarono quasi trenta.

E’ evidente che durante la realizzazione furono incontrate difficoltà impreviste. Forse da mettere in relazione con la scarsa sicurezza offerta dal tratto di Mura lungo l’Arno che, nel mutare il suo corso, ormai ne lambiva le fondamenta e già da tempo lo esponeva a rischio di crollo.

Ritengo dunque che i fiorentini furono costretti a realizzare opere non previste di consolidamento dell’argine fluviale e in conseguenza di ciò ad arretrare il muro orientale. Questa ipotesi, che spiegherebbe i ritardi nella costruzione, è rafforzata dalla constatazione che, sebbene il lato meridionale della fortezza mostri con evidenza sul suo lato esterno la cortina delle Mura pisane realizzata con pietre squadrate, il lato orientale su lungarno Fibonacci è invece in mattoni. E lungo di esso vi è una torre cilindrica che non è pisana, ma stilisticamente analoga a quelle costruite sul terzo lato, sicuramente aggiunto dai fiorentini.

Un’altra delle torri orientali è a base quadrata e con rivestimento in pietra: quella inclinata e fortemente interrata, ancora ben visibile di lato all’odierno cancello di ingresso.

Questa è certamente pisana. La sua collocazione avvalorerebbe l’ipotesi del Tolaini, di un sistema difensivo preesistente inglobato nel disegno del Brunelleschi; se non fosse per un paio di considerazioni.

Queste:

- la torre è inspiegabilmente disposta angolarmente rispetto alla direttrice del muro, che vi si raccorda con una evidente deviazione;

- il rivestimento lapideo presenta sugli angoli quattro lesene, che non avrebbero alcuna funzione in una torre del sistema difensivo.

Pianta della Cttadella Nuova di Pisa

dal taccuino di Giuliano da Sangallo, Biblioteca Comunale di Siena

dal taccuino di Giuliano da Sangallo, Biblioteca Comunale di Siena

E formulo così la mia ipotesi: il moncone di torre quadrangolare, posto di lato al cancello d’ingresso dell’attuale giardino Scotto, potrebbe essere la base del campanile della distrutta Chiesa di Sant’Andrea in Barattularia; interno alla Mura pisane, a causa del supposto arretramento sarebbe finito sul nuovo tracciato del muro perimetrale della fortezza, ed in questo inglobato per riuso.

Il forte interramento del vano di accesso suggerirebbe che il suo pavimento originario (complanare con quello della distrutta Chiesa) sia a circa un metro e mezzo dall’attuale livello del terreno. Quella zona non mi risulta sia mai stata oggetto di sondaggi archeologici. Del resto l’area è oggi attrezzata a parco giochi; il che rende problematico ogni intervento di scavo. Un piccolo saggio a distanza di diverse decine di metri, condotto anni fa dal Dipartimento di Archeologia dell’Università di Pisa, individuò un tracciato viario con la stessa orientazione della torre. Da cui mi si rafforza l’idea che quella torre fosse parte di un complesso edilizio più vasto (la Chiesa), tale da determinare la trama viaria circostante.

In mancanza di un riscontro scientifico alla mia ipotesi, termino qui. Aggiungo solo una mia fantasia.

Il manoscritto di cui ho detto nella prima parte, afferma che Pier delle Vigne fu trascinato a Pisa ut interficeretur a pueris.

Ritengo allora che un eventuale monumento in onore del grande giurista, posto sul luogo di sepoltura e cioè all’ingresso dell’attuale “Cittadella” dei bambini, non potrebbe che esser progettato con la funzione di gioco.

Ut conficeretur a pueris...

continua: ...codicillo

consulta: Bibliografia

torna a: telodicosulserio